Stadtwerke Witten

| Details |

| Auszeichnungen | 1997 BDA Witten „Auszeichnung Guter Bauten“ |

| Status | Realisiert |

| Bauherr | Stadtwerke Witten |

| Baubeginn | 1991 |

| Fertigstellung | 1994 |

| BGF | 8.500 m² |

| Nutzung | Verwaltungsgebäude |

1997 BDA Witten „Auszeichnung Guter Bauten“

…Es gibt keine bessere Bezeichnung für die Wüste aus konturlosen Industriebrachen, beliebigen Flächen und Verkehrsschneisen als Christa Wolfs Titel einer Erzählung aus dem Jahre 1985: „ Kein Ort. Nirgends.“

In solchem Niemandsland ohne jede Eigenart, die ein Architekt als Inspirationsquelle benutzen könnte, ist nichts aufzunehmen, nichts fortzuschreiben, kein Zeichen, kein Charakter, keine Tradition. Alle Inspirationssuche läuft sich hier tot.

…In Witten lag der Nicht-Ort, den sich die Stadtwerke als Stand-Ort für ihr neues Verwaltungszentrum ausgesucht hatten, an einer Kreuzung am Rande der Peripherie. Die Stadteigene Fläche, an der Kreuzung Westfalenstraße/Dortmunder Straße, beherbergte bereits ein Werkstätten, Lager und einen Teil der technischen Verwaltung. Wer diese Umgebung vor der zugegebenermaßen beeindruckenden Industriekulisse mit Türmen, Schornsteinen und alten Fabrikgebäuden nur heterogen nennt, meint es gut mit der Banalität des Ortes. Gewerbegekröse, beherrscht von Lärm und Gestank der Straße, ist die treffendere Charakteristik. Sich für diese Grauzone ein Stück Architektur einfallen zu lassen, eine Gestalt von Eigenart zu definieren und diese durchzusetzen, ist ein Kunststück. Jörg Friedrich ist dieses Kunststück gelungen.

…Das Ziel des Wettbewerbs war nicht nur ein Neubau, sondern eine Neugliederung des gesamten Betriebsgeländes und ein Aufzeigen von Entwicklungsachsen. Die hier vorhandenen Bauten mussten erhalten werden, besonders der Verwaltungsbau von Hanns Dustmann vom Ende der 50er Jahre. Jörg Friedrich erhielt den Preis aufgrund der prägnanten Gestalt seiner Architektur und der von ihm vorgeschlagenen schrittweise Realisierung der verschiedenen Ausbaustufen.

Die Hauptfassade zur Westfalenstraße zeigt die überzeugendste Ansicht der Integration von vorhandener alter in neue Architektur, die den Gesamtkomplex kennzeichnet.

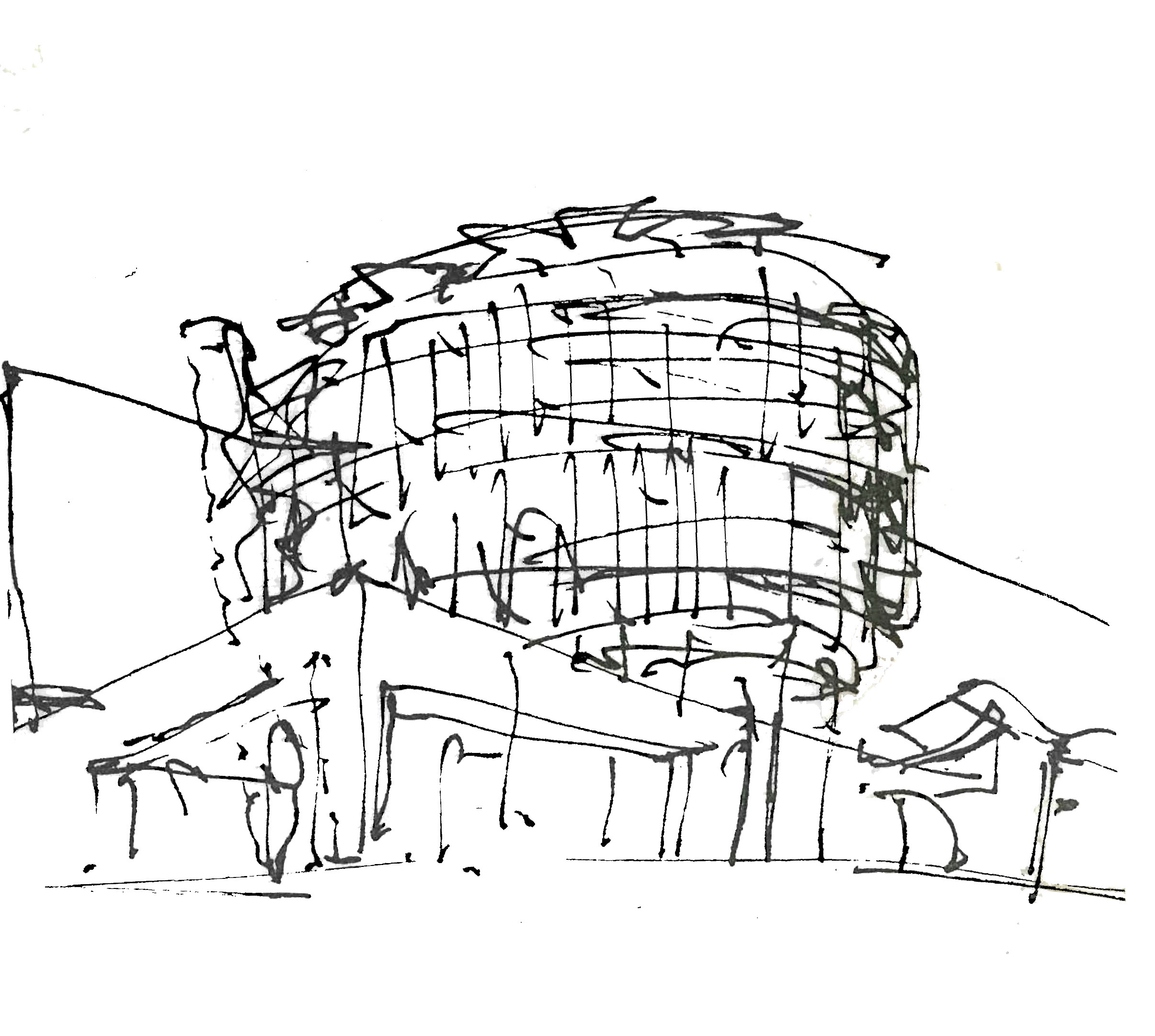

Über dem quadratischen Fenster in der Fassade ragt, von Säulen getragen, dreigeschossige Oval des Verwaltungsbaus empor; es überragt die niedrigere zweigeschossige Bebauung wie ein Turm.

Das Oval liegt quer zu den beiden unteren Geschossen; seine Schmalseite kragt weit in den Straßenraum hinein, wie ein großes Nest, das über die Äste, die es halten, hinausreicht. Gleichzeitig greift das Oval über die Grenze der Bauflucht hinaus in den öffentlichen Raum hinein und sagt deutlich: „Dies steht mir zu.“ So überragenden Altane von Schlössern und Burgen ihre Umfassungsmauern; so zelebrierten Loggien in italienischen Städten den Ausblick und den Auftritt ihrer Herren.

Die ziegelverkleidete Wandscheibe, die den Altbau und das neue Foyer optisch zusammenhält, löst sich zur Ecke Dortmunder Straße/Westfalenstraße völlig auf. Die auf schmalen Stege und Säulen reduzierte Wand schirmt nur noch symbolisch gegen die Strasse ab. Immerhin genügt die luftige Begrenzung, einen Vorhof zum Eingang zu suggerieren, einen Übergang vom öffentlichen Raum der Straße in den halböffentlichen der Eingangshalle. Durch seine luftige Umgrenzung wird der Hof, zu dem von der Westfalenstraße neun Stufen hinauf- und zur Dortmunder Straße eine schräge Rasenfläche hinunterführen, zur Zwischenzone von Innen- und Außen. Der Besucher, der hier am Eingang steht, freut sich über seinen Einblick in ein Haus und eine Behörde, von der man gemeinhin solche Offenheit nicht erwartet. Der Besucher freilich, der sich ein bisschen auskennt, betritt das Haus nicht durch den Haupteingang, sondern vom Service-Hof, wo sich die Parkplätze befinden.

Die Rückseite eines Hauses ist selten eine Augenweide; sie wird von Architekten und Bauherrn häufig stiefmütterlich behandelt. Die Fassade wird gewöhnlich sehr aufwendig gestaltet, und hinten wird gespart. Bei den alten Griechen hatten die Bauten keine Schauseite; erst die Römer erfanden den Frontcharakter in der Architektur. Dies soll nicht etwa besagen, dass die Wittener Stadtwerke mit einem griechischen Tempel zu vergleichen sind, aber ihre Kehrseite ist äußerst reizvoll.

Der eine Baukörper ist der schon beschriebene Altbau entlang der Westfalenstraße mit seiner Stahlglasfassade und dem weit überstehenden, mit Stahlblech gedeckten Kaltdach au sichtbarer Stahlunterkonstruktion; der andere Bauteil ist ein weißer Putzbau mit riesigen Fenstern unterschiedlicher Formate in schwarzen Rahmen, die weitgehend eben in dieser Fassade liegen. Dieser Bauteil erinnert in seinen Materialien und seiner Aufteilung sehr stark an beste Bauhaus-Architektur.

Es braucht den Blick auf den Gesamtgrundriss, um zu begreifen, wie die Eingangshalle die verschiedenen alten und neuen Teile des Baus miteinander verbindet.

Dieses Foyer, das ausschließlich Verkehrsraum ist, ist eine wundervolle Verschwendung an Raum. Eine Behörde, die sich dergleichen heute leistet, ist selten; ein Architekt, der solches bei einem öffentlichen Bauherrn durchsetzt, ist eine Rarität.

Dieser Raum wird in seiner gesamten Ausdehnung von einem Glasdach mit unregelmäßig geneigten Sheds überdeckt, das den Himmel und das Licht in das Haus holt, und ist das Herz der Stadtwerke, ein transparentes Herz, klar gegliedert und übersichtlich und dennoch verwirrend in der Fülle seiner raumgestaltenden Elemente: Die Ein-, Aus- und Durchblicke in offenen Bürozonen, in das Café, auf Emporen, in Treppenhäuser und Flure, die Auf-und Untersichten auf Brücken, Stege, Rampen, durch runde und quadratische Fenster, durch Rahmen und aufgeschnittene Wände sind so vielfältig, dass das Auge ständig weitergezogen wird und wandert. Dass diese Mannigfaltigkeit der Gestaltung dennoch nicht unruhig oder gar chaotisch wirkt, liegt an der sich durch alle Raumvielfalt ziehenden Ordnung und der disziplinierten Farbgebung, die sich auf das Weiß der Wände, das Schwarz der Fensterrahmen und den hellen Holzton des Parkettbodens beschränkt.

Das beherrschende Element des auf drei Seiten von offenen Galerien umgebenden Foyerraumes ist eine große Rampe, die mit kühnem Schwung in der Mitte der Halle eine Kehrtwendung vollzieht und im ersten Geschoß mündet. In diesem an ein Theater mit seinen Rängen erinnernden Foyer bildet die Rampe so etwas wie eine „dritte Galerie“. Denn bei der Konzeption der Halle war auch daran gedacht, sie für Konzerte zu nutzen. Diese Anforderung führte zu der ausgewogenen Akustik des Raumes, dessen komplexes Gefüge zusammen mit einem Schallputz unter der Decke die Konditionen eines Konzertraumes erfüllt- so der Architekt . Die rigorose Farbbeschränkung gewinnt von hier aus Schattierungen und Nuancen. Das foyer ist ein in sich stimmiger schöner Raum.

Weniger überzeugend dagegen der Blick durch das Glasdach auf den dreigeschossigen Ovalbau, der dräuend wie ein Berg über der transparenten Halle aufragt. Die Betonkonstruktion dieses Bauteils auf ovalem Grundriß ruht auf Stützen vor der Fassade und zwei Stützen im Foyer, deren tragende Funktion auch deutlich wird. Dennoch scheint die Konstruktion- jedenfalls vom Foyer aus- auch fast auf dem Glasdach aufzusetzen und zu ruhen. Der Betrachter weiß, dass dies nicht so ist, doch der Eindruck von Massivität und Schwere bleibt und beunruhigt. Der Besucher gewinnt den Eindruck von größter Sorgfalt und Disziplin in der Detailgestaltung von Türen, Fenstern und von Möbeln, Tresen, Wendeltreppen im Foyer und im Café, wenn er via Aufzug oder durch ein Treppenhaus, das aus der Fassade in den Eingangshof hinreicht, in die oberen Geschosse des Büroturmes fährt oder geht.

Die Büros in diesem Ovalbau liegen alle an der Außenfassade. Auch hier raffinierte Durch-und Ausblicke nach allen Seiten, von sanft sich vorwölbenden Balkonen, durch das Glas im Dach in den Himmel.

Schön der Konferenzraum mit seiner komplex gestalteten Decke, der hellen Holzverkleidung, dem riesigen Fenster zur Straße und den acht sorgfältig gestalteten Lampengruppen. Das Gebäude der Stadtwerke ist ein scheinbar einfacher und dennoch äußerst vielgestaltiger Raum, souverän in seiner komplexen Ordnung und diszipliniert in der Wahl seiner gestalterischen Mittel und der Beschränkung auf wenige Materialien und Farben. Solcher Purismus verlangt vom Bauherren große Sorgfalt und Rücksichtnahme. Das strahlende Weiß des Gebäudes braucht pflege, die Reduktion der Räume ständige Wachsamkeit, um die Verkitschung zu verhindern, sie sich mit Windeseile in jedem neuen Bau einzustellen pflegt. Ein gewisses Maß solcher „Ergänzungen“ muss jeder Bau ertragen; was dieses gewisse Maß jedoch überschreitet, zerstört auch den schönsten Bau.

Ingeborg Flagge